Эскиз полосатого тента над фасадом. Художник П. Гонзага. Из фондов СПбГТБ.

Пьетро Гонзага родился в небольшом городе Лонгарон, недалеко от Венеции, в семье театрального художника. Обучался декорационному, архитектурному и живописному искусству у великих мастеров Италии, таких, как Карло Галли да Бибиена, Джузеппе Моретти, Антонио Визентини, братьев Галлиари.

В 1772 году он отправился в Милан, где писал театральные декорации и учился искусному созданию разных иллюзий на сцене. Его дебют случился в 1779 году в театре Ла Скала, для которого художник написал уникальный занавес. На нем был очень точно изображен фасад того же театра. Это произвело большое впечатление на зрителей, встретивших занавес аплодисментами, и принесло огромный успех молодому художнику.

Позже тот же прием он повторил в России. «Ощущение мистического раздвоения архитектуры не могли не испытать зрители петербургского Эрмитажного театра, впервые увидев занавес Гонзага с изображением фасада этого же театра. Интерьер и фасад были совмещены в одном пространстве».*

В период правления Павла I карьера художника складывалась еще удачнее, ведь императорская чета очень к нему благоволила. 14 октября 1797 года Павел I преподнес в подарок Марии Федоровне оперу П. Анфосси «Зенобия в Пальмире» в новых декорациях.

После представления в гатчинском театре польский король Станислав-Август оставил такое описание: «… художник достигал волшебных эффектов на сцене этого театра, имевшей незначительную глубину, где главные зрители сидели на сцене у самого оркестра. Даже на занавеси, падавшей на сцену, он сумел нарисовать храм, сократив перспективу для зрителей, сидевших на расстоянии шести шагов. В сцене, представлявшей лес, колорит и световые оттенки напоминали картину Брейгеля. В другой сцене, изображавшей темницу, он устроил с удивительным совершенством солнечное освещение в окне».*

По предложению Марии Федоровны император Павел I пригласил художника в Павловск, где Гонзага смог проявить себя и в других областях искусства. Он писал эскизы к декоративным росписям новых интерьеров дворца, создавал парковые пейзажи, оформлял праздники, устраивал иллюминации. Почти для каждого театра, над спектаклями которого работал Пьетро, он писал видовые завесы. В Павловске — вид на Павловский дворец, в Гатчине – «Улица Гатчинская», в Эрмитаже — на Дворцовую набережную.

Гонзага участвовал в оформлении трёх подряд коронаций: императоров Павла I, Александра I и Николая I, оформлял траурные похоронные процессии Петра III, Екатерины II, Павла I и Александра I, бракосочетания великой княжны Анны Павловны и Вильгельма, принца Оранского и др.

Эскиз росписи плафона Проходного кабинета для дворца в Павловске. Художник П. Гонзага. Из фондов СПбГТБ.

https://monreposmuseum.ru/blizhnij-krug/petro-gonzaga-moczart-muzyki-dlya-glaz/

Портрет князя Н. Б. Юсупова. Фрагмент. Художник Г. Ф. Фюгер. 1783 г. Из фондов Государственного Эрмитажа.

В мастерской при Эрмитажном театре Гонзага по заказу Н. Б. Юсупова написал двенадцать смен декораций. Они не предназначались специально для какой-нибудь пьесы. Это были типовые декорации, отражавшие репертуар того времени. Весной 1818 года декорации были присланы в Архангельское.

Благодаря феноменальному в истории театра поступку князя Н. Юсупова до нас дошел подлинный занавес Гонзага для княжеского театра в Архангельском. Юсупов, понимая, сколь недолговечна театральная живопись, решил сохранить для будущего волшебное искусство знаменитого декоратора. По заказу князя Гонзага спроектировал небольшой театр и создал для него комплект декораций и занавес. Но в этих декорациях никогда не игрались спектакли. Это был музей Гонзага для потомков.*

«На сцене появился главный занавес. Он как бы продолжает архитектуру зрительного зала, почти повторяя его колоннаду. Благодаря ему зал обретает дополнительную глубину, новое пространство, и цветом и формами точно согласованное с реальным интерьером. Затем следовали декорации. "Таверна" или "Изба"—почти монохромная по цвету, написанная с удивительной иллюзорностью.

Ее стены составляли писаные кулисы, натянутые на рамы, и задник. Гонзага резко обозначил источник света — полукруглое окно в центре, высвечивающее своды и боковые столбы. Писал глубокие тени. Он точно учитывал неяркое сценическое освещение. Спокойный интерьер сменялся мрачным подземельем — тюрьмой. Глухая полукруглая кирпичная стена, серый камень. Две темные амбразуры окон не столько пропускают свет, сколько собирают мрак. Темный купол свода. Свет одинокого фонаря бросает тень на круглый тяжелый столб-башню. Арка-мост, соединяющая стену и столб. Все это создает ощущение статичной, замкнутой, жестокой архитектуры, трагический образ. Тем радостнее смотрелся золотистый храм, окруженный колоннадой. Тем праздничнее казалась убегающая бесконечная перспектива украшенного статуями малахитового зала. Тем более поражал "Богатый кабинет" изяществом и легкостью, "Лунная ночь" и "Сад" — романтическим настроением, а "Римская площадь" — величавым спокойствием. В декорациях пейзаж сочетался с архитектурой. Тут были и фантастические мотивы и виды, напоминающие Архангельское, например центральный вход во дворец с колоннадами, окружающими почетный двор».*

Вид театра в Архангельском.

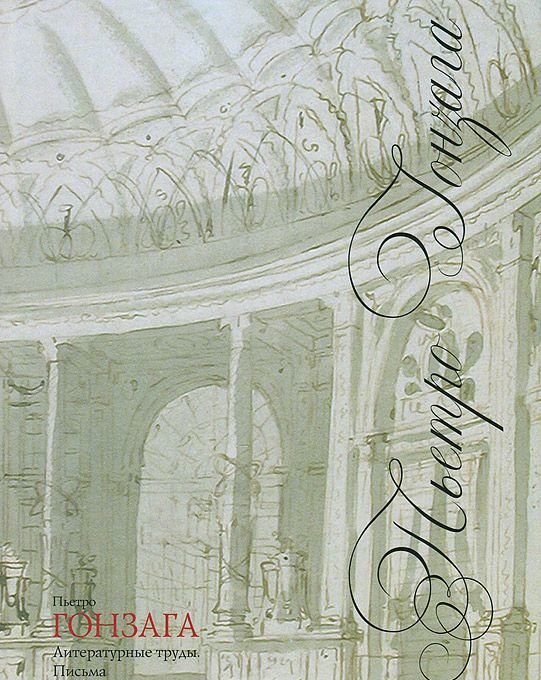

Гонзага П. «Литературные труды. Письма» (СПб, 2011)

Только в 1827 году, после оформления празднеств, посвященных коронации Николая I, престарелый художник получил наконец звание архитектора. Так ничего и не построив, год спустя он ушел в отставку, поселился в Архангельском, имении Юсупова, где оставался до конца своей жизни.

В Эскизном фонде Театральной библиотеки хранятся подлинные эскизы декораций Гонзага к неизвестным спектаклям, архитектурных проектов, монументов, фонтанов, интерьеров.

Будучи в общем-то не злым человеком, в обращении с актерами Максимов любил подчеркнуть свое превосходство, был резок и бесцеремонен в оценке их актерских достоинств, не щадя даже женщин. Боготворил только одного человека — Николая I. Государь всегда находил время для театра и, относясь к артисту с большой симпатией, посылал ему подарки. Максимов гордился таким вниманием и называл себя не иначе, как «актером строгого государя».

A. М. Максимов

Актёр умер от чахотки в возрасте 48 лет и по своему завещанию был похоронен при новгородском Деревяницком монастыре, который так любил.

Подробнее о жизни и творчестве А. М. Максимова в нашей Электронной библиотеке:

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»

Осип Дымов – драматург

Осип Дымов — псевдоним широко известного в начале 20 века театрального критика и драматурга — Иосифа Исидоровича Перельмана. Его критические статьи можно было прочесть в журналах «Театр и Искусство», «Сатирикон», «Аполлон». В основу сюжета «Вечного странника» легла история жизни одной еврейской семьи Мордухая Бермана. Семья жила в Галиции рядом с австрийской границей и была вынуждена покинуть родные места, уехав в эмиграцию, что стало главной трагической темой пьесы.

Музыка, звучавшая в начале и конце спектакля, усиливала это настроение, декорации (например, ворота кладбища в последнем акте) также передавали ужас ситуации. Публика приняла постановку и исполнителей овациями. В зале были случаи истерик. Драматург имел огромный успех (более 20 раз постановку посмотрели зрители после премьеры). Однако мнения критиков разошлись. Н. Н. Тамарин, отмечая достоинства постановки режиссера Таирова, в результате пришел к весьма сдержанному выводу: «Г. Таиров тщательно поставил пьесу. Пролог под музыку, с символическими фигурами странника старца еврея и его дочери (г. Орлов и г-жа Зборовская), написан достаточно витиевато… Тут надо было бы более простоты и страдания»*.

А. Я. Таиров – режиссер

Тамарин, Н. Русский драматический театр / Н. Тамарин // Театр и искусство. 1913. № 13. С. 292-293

Титульный лист машинописного текста пьесы «Вечный странник» с цензурным разрешением к постановке

Тем не менее сам драматург посчитал, что начинающий режиссер точно передал замысел «Вечного странника»: «Молодой даровитый режиссер А. Я. Таиров вводит в постановку музыкальные моменты и этим идет навстречу моим намерениям; он подчеркнет тот основной лирический тон, который составляет фон моей драмы»*.

Дымов, О. О. И. Дымов о спектакле «Вечный странник» в Театре Рейнеке // Биржевые ведомости. 1913. 25 марта (№ 13465) С. 5