Это первая постановка всех четырех действий пьесы – до этого момента в 1829 году были показаны фрагменты первого действия, затем третье действие, а позже, в 1830 году, показали вместе третье и четвёртое действие.

Таким образом, когда пьеса в 1831 году была выбрана Я. Г. Брянским для своего бенефиса, совершенно новым для петербуржского зрителя стал только второй акт. «Горе от ума» долгое время было «запретным плодом» – цензура не дозволила публикацию и постановку – комедия распространялась рукописными копиями.

Возможность постановки раз за разом ускользала из-за цензурного запрета. П. А. Каратыгин, впоследствии долгие годы игравший в «Горе от ума» светского плута Загорецкого, вспоминает о событиях 1825 года, когда поставить комедию пытались в театральном училище (ему досталась роль Репетилова). А. С. Грибоедов, посещавший репетиции, был доволен тем, что получалось у воспитанников. Но за день до спектакля, во время последней «срепетовки», инспектор училища передал от графа Милорадовича строжайший запрет на постановку неодобренного цензурой произведения.*

Афиша первого представления сцены 1 действия пьесы 2 декабря 1829 г. на сцене Большого (Каменного) театра. Из фондов СПбГМТМИ.

Премьерная афиша спектакля. 1831 г. Из фондов ГМИ им. А. А. Бахрушина.

Опасения Любови Осиповны, в свою очередь, подтвердились. Таково печальное обстоятельство в долгой и насыщенной сценической жизни легендарной пьесы – автору не суждено было увидеть своё творение на сцене.

Права на своё произведение Грибоедов завещал близкому другу – Ф. В. Булгарину. За возможность сыграть все четыре действия в свой бенефис Брянский был должен около 1 000 рублей ассигнациями.* Критик из газеты «Северный Меркурий» отмечает, что цены на билеты были достаточно высокими: первые ряды кресел «продавались по 25, а последние по 15 рублей»*.

Булгарин писал после премьеры: «"Горе от ума" есть народная собственность, и, как бы ее ни играли, она всегда будет привлекать зрителей».* Зал был почти полон, но всё же полного сбора сделать не удалось, несмотря на предполагаемый ажиотаж вокруг первой полноценной премьеры комедии на профессиональной сцене.

Постановку ждал успех: в следующие несколько месяцев её играли каждую неделю, и зрительный зал традиционно был полон: «уже в два часа накануне представления нельзя достать билета ни в ложи, ни в кресла»*.

Про трактовку Каратыгиным роли пишут, что он «резонировал в Чацком с большим жаром»*. Булгарин замечает с неудовольствием, что Каратыгин играя Чацкого «является каким-то Агамемноном, смотрит на всех с высоты Олимпа, грозно и величаво, и читает тирады (сатирические выходки на наши нравы) как приговоры судеб; трагическим тоном произносит стихи легкие, комические…»*. В противовес этой отвлечённой возвышенности он предлагает вернуть Чацкого на землю: произносить реплики так, «как бы каждый из нас сказал это в обществе»*. Другой критик из «Санкт-Петербургского вестника» рекомендует актёру «резкие истины, проповедуемые Чацким, смягчать дикцией, иначе характер его становится на сцене слишком тяжелым»*.

Портрет В. А. Каратыгина в роли Чацкого. Неизвестный художник. Из фондов ГМИ им. А. А. Бахрушина.

И. И. Сосницкий в роли Репетилова. П. А. Каратыгин в роли Загорецкого. Литография П. Ф. Бореля. Из фондов ГМИ им. А. А. Бахрушина.

Для Сосницкого «Горе от ума» примечательно тем, что актёру довелось в разные периоды сыграть и Чацкого, и Загорецкого, и Репетилова, и Фамусова. Исполнение им роли Репетилова спустя долгие 30 лет вызовет полемику большую, чем во время премьеры. Отзывы о его игре в 1831 году противоречивы, но сходятся в одном: Сосницкий трактует Репетилова очень по-своему, изображая человека подвыпившего, нетвёрдо стоящего на ногах. Одни считали его неподражаемым, единственным подлинным Репетиловым, критик из «Санкт-Петербургского вестника» пишет, что его игра «превосходит всякое описание»*. Другие утверждают, что он совершенно перевернул замысел драматурга, не понял героя.

Относительно тепло был принят Дюр–Молчалин. Только чета Горичей – Брянский и Каратыгина, вызвали единодушное одобрение: «оба они были превосходны в этих небольших, но характерных ролях»*. С этим соглашается даже Булгарин, в целом выражавший глубочайшее недовольство тем, как актёры Большого театра отразили созданные Грибоедовым характеры.

последнее время, благодаря просвещенной заботливости театрального начальства... значительно усовершенствовалась, расширила круг своих действий и приобрела любовь публики»*. Но прошел всего год и на руинах Театра-цирка появился величественный Мариинский театр.

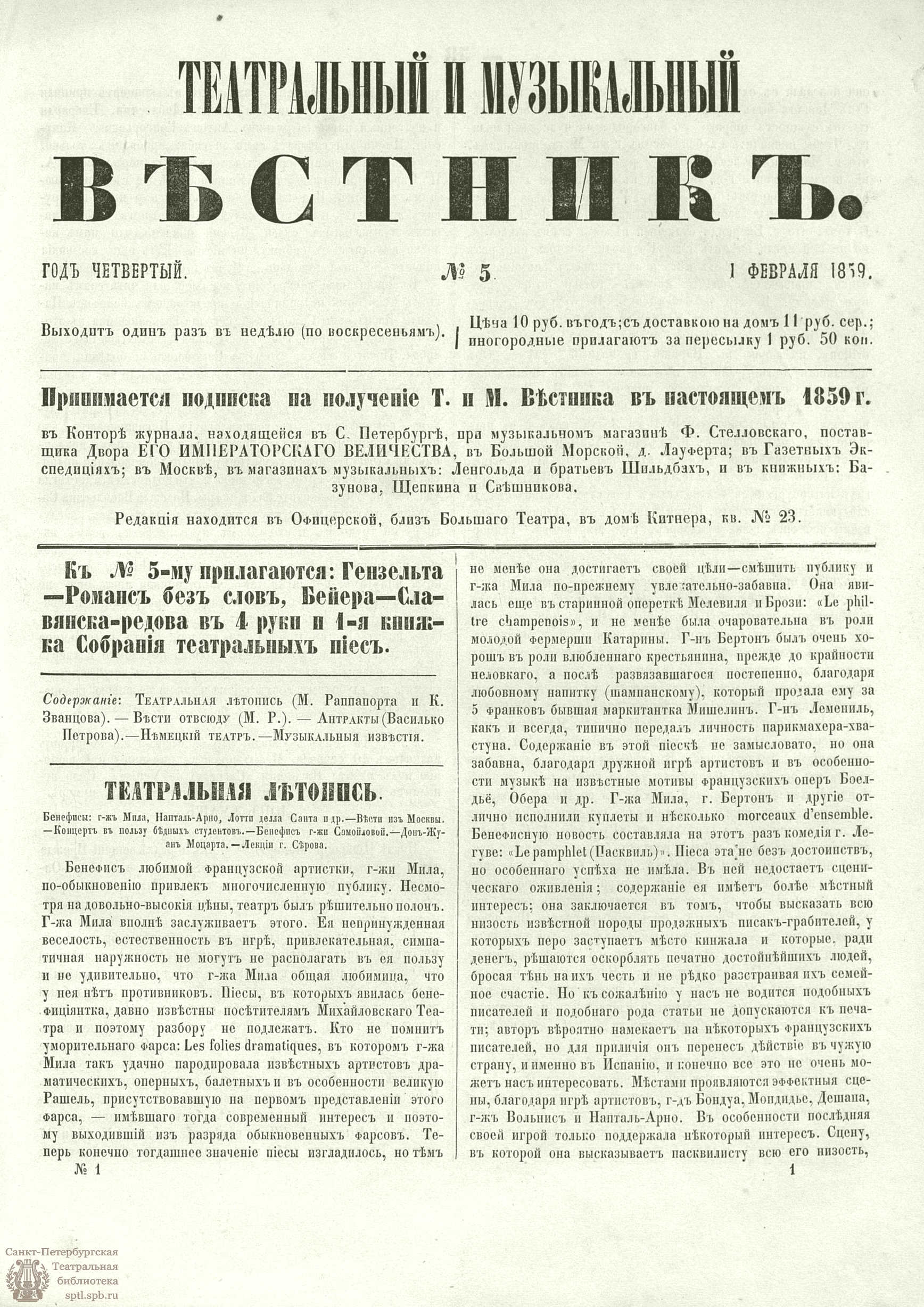

Премьера СПектакля

«Братья карамазовы»

Из фондов СПбГТБ

«В театре Литературно-Художественного Общества, 26 января была поставлена переделка "Братьев Карамазовых" К. Дмитриева. Новинка эта уже давно известна в провинции, благодаря г. Орленеву» – так начинается рецензия Осипа Дымова в журнале «Театр и искусство» от 4 февраля 1901 года.* Главным действующим лицом спектакля стал Дмитрий Карамазов, – его-то и сыграл выдающийся актер П. Н. Орленев.

В те годы проза Достоевского была для театра, действительно, новинкой. Писатель любил театр: на протяжении жизни его посещала идея написать пьесу, но он «все не осмеливался».* Не был Федор Михайлович и против возможности перевести его романы в драму. Театральные деятели также были заинтересованы в произведениях писателя. Однако полноценное свидание прозы Достоевского и сцены случилось уже после того, как автор покинул наш мир.

История сценических воплощений «Братьев Карамазовых» начинается с инсценировки К. Дмитриева. До него существовали переделки от В. Д. Вольфсона, Н. И. Мердер, которые были запрещены цензурой.

«Первое разрешение к постановке в театре роман "Братья Карамазовы", инсценированный С. Сутугиным, получил в 1899 г.» – но и тут драматическая цензура указала, что «ставить в провинции с особого разрешения».*

Инсценировку у К. Дмитриева заказал сам Орленев*, только-только «закрепившийся» у зрителей в роли Раскольникова (премьера «Преступления и наказания» в переделке Я. А. Дельера состоялась 4 октября 1899 года в театре Литературно-Художественного Общества). Неврастеническая роль «убивца» с топором позволила актеру проникнуться творчеством Достоевского.

Из фондов СПбГТБ

П. Н. Орленев.

Из фондов Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«Последний роман Достоевского "Братья Карамазовы", – пишет литературовед Н. Я. Берковский, – отличается наибольшей полнотой, в него впадают самые важные течения романа XIX века, западноевропейского и русского».* Желание поставить именно это произведение – очень смелое и даже отчаянное решение. Инсценировщик К. Дмитриев поступил по совету Достоевского, данному писательнице В. Д. Оболенской в ответ на ее «намерение извлечь <…> драму»* из его романа. Совет был следующий: как можно более переделать и изменить роман, «сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод»*. Дмитриев сосредоточился на линии Мити Карамазова, но далеко не каждый зритель оценил такую переделку.

Это же отметил и Ю. Беляев в рецензии на спектакль: «"Братьев Карамазовых" в драматической переделке Дмитриева следовало бы, собственно говоря, назвать "Дмитрием Карамазовым". Вся пьеса держится исключительно на нем, изображается его характер, его душевные муки…».*

«Жил-был на свете Федор Павлович Карамазов. Так, пьющий старичок.

Был у него сын Дмитрий. И лакей Смердяков.

Дмитрий был ужасный патриот. Все только о любви своей к отечеству и разговаривал. Что ни слово, то кулаком бьет себя в грудь:

– Россия!

А Смердяков был изменником. Отечество свое ненавидел. Так и говорил:

– Россию я страх как ненавижу!

Грушенька.

Рисунок А. Л–ва.

Так патриота из-за изменника в каторгу и приговорили.

Вот вам и все содержание “Братьев Карамазовых” по драме г. К. Дмитриева».*

Помимо Орленева, в спектакле были задействованы К. В. Бравич (Федор Павлович Карамазов), З. В. Холмская (Грушенька), Н. Г. Северский (Смердяков) и другие.

Большого внимания удостоился исполнитель главной роли. Всю роль Орленев строил на изображении внутренней борьбы Мити и сложных переживаниях его души. «Нервное, подвижное лицо, слегка тронутое гримом, выражало усталость, разочарованность, и только изредка сменялось выражением какой-то бесшабашной удали».*

Карамазов-отец.

Рисунок А. Л–ва.

П. Н. Орленев в роли Мити Карамазова.

«Он дал такое множество настроений от припадков самой неудержимой страсти до минуты полного душевного оскудения, от бурных приливов негодования до самых жалких, приниженных нот, что следить за этим мучительным трепетанием души было положительно немыслимо».*

Орленев одним своим существованием на сцене создавал четкое ощущение «карамазовщины», заполняющей все сценическое пространство. Казалось, своей тяжестью она заставляет людей мучиться и кричать, страдать и болеть.«Разнообразие положений сопровождается у него такой захватывающей и ошеломляющей правдивостью, что, кажется, искусство актера пропадает за этой реализацией человеческой души, которая и есть истина».*

Этим спектаклем Павел Орленев закрепил свой актерский успех. Даже те, кто считал его удачу в роли Царя Федора случайностью, признали талант и мастерство актера. Орленев тонко понимал и чувствовал Достоевского. Этому свидетельствует как роль Раскольникова, закрепившаяся за актером до самой смерти, так и не менее значимый в его карьере образ Мити Карамазова.

И хотя новая роль Орленева была высоко оценена большинством критиков, однако у современников весь спектакль вызвал самые противоречивые, часто далеко не лестные, толки.*