25 февраля исполняется триста пятнадцать лет со дня рождения крупнейшего итальянского драматурга Карло Гольдони (1707−1793). На заре Просвещения он создал новую итальянскую комедию, отразившую современную ему действительность в ее развитии и новизне. Творческое наследие Гольдони огромно. Его перу принадлежит около трехсот произведений — сто пятьдесят пять комедий, восемнадцать трагедий и трагикомедий, девяносто четыре либретто для опер, десятки сценариев для импровизированной комедий, множество интермедий, диалогов и стихотворений. Наиболее известные среди них — «Трактирщица», «Слуга двух господ», «Самодуры», «Кофейная» и другие.

Карло Гольдони

Гольдони родился в Венеции в семье мелкого чиновника, после обучения стал адвокатом и сменил затем множество профессий.

Драматургическая деятельность Гольдони начинается в 1738 году с пьесы «Момоло, душа общества». Театральная жизнь Венеции, где в основном жил драматург, переживала тогда свой расцвет. Основным жанром, привлекавшим публику, была commedia dell’arte, текст которой импровизировался во время спектакля по заранее известному сценарию. Главные актеры играли в одних и тех же масках одних и тех же персонажей, переходивших из одной пьесы в другую.

Почувствовав интуицией великого драматурга, что общество «переросло» комедию масок, Гольдони предпринимает реформу театра. Он одним из первых в Италии принимает философию Просвещения и утверждает новые идеи и понятия в своем творчестве, убежденный в том, что комедия должна не только развлекать, но и критиковать и поучать.

Драматургическая деятельность Гольдони начинается в 1738 году с пьесы «Момоло, душа общества». Театральная жизнь Венеции, где в основном жил драматург, переживала тогда свой расцвет. Основным жанром, привлекавшим публику, была commedia dell’arte, текст которой импровизировался во время спектакля по заранее известному сценарию. Главные актеры играли в одних и тех же масках одних и тех же персонажей, переходивших из одной пьесы в другую.

Почувствовав интуицией великого драматурга, что общество «переросло» комедию масок, Гольдони предпринимает реформу театра. Он одним из первых в Италии принимает философию Просвещения и утверждает новые идеи и понятия в своем творчестве, убежденный в том, что комедия должна не только развлекать, но и критиковать и поучать.

Опираясь на творчество Мольера, Гольдони разрабатывает свою концепцию комедии и творческий метод, который был ближе всего к комедии характеров. В своих «Мемуарах», написанных в конце жизни, Гольдони вспоминает о 1740−50-х годах: «Вот, по-видимому, момент приступить к той реформе, которая была моей целью так давно. Надо ставить пьесы, построенные на характерах. Ибо они источник хорошей комедии. С них начинал великий Мольер и сумел подняться до такой степени совершенства, которая была лишь намечена древними и с которой не сравнился никто из новых»*.

И, пожалуй, большая часть его комедий названа по основному характеру: «Благоразумный человек», «Честная девушка», «Хорошая жена», «Человек со вкусом», «Истинный друг», «Льстец» и многие другие.

В России Гольдони был известен еще в XVIII веке. В течение почти двух столетий его комедии переводятся на русский язык и ставятся на русской сцене. Легкие, остроумные, полные искристого юмора — «Слуга двух господ», «Бабьи сплетни», «Хозяйка гостиницы» и «Кьоджинские перепалки» — это те пьесы итальянского драматурга, что особенно любимы отечественными режиссерами и, конечно, зрителями.

И, пожалуй, большая часть его комедий названа по основному характеру: «Благоразумный человек», «Честная девушка», «Хорошая жена», «Человек со вкусом», «Истинный друг», «Льстец» и многие другие.

В России Гольдони был известен еще в XVIII веке. В течение почти двух столетий его комедии переводятся на русский язык и ставятся на русской сцене. Легкие, остроумные, полные искристого юмора — «Слуга двух господ», «Бабьи сплетни», «Хозяйка гостиницы» и «Кьоджинские перепалки» — это те пьесы итальянского драматурга, что особенно любимы отечественными режиссерами и, конечно, зрителями.

Гольдони К. Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра / перевод, введение и примечания С. С. Мокульского. Ленинград, 1933. Т. 1. С. 364

25 февраля 1800 года в Москве родился замечательный русский комик Василий Иванович Рязанцев.

Впервые на сцену императорского театра Василий вышел ещё воспитанником театральной школы в спектакле «Густав Ваза». «Датские драгуны приближаются», — произнес шведский вестник в надвинутой набекрень каске, и публика в самом драматическом месте разразилась гомерическим хохотом. Роль, состоявшая всего из трёх слов, стала одной из его первых ступенек к успеху.

Путь Рязанцева на сцену не был прост. Сын вольноотпущенных, закончив Никитское уездное училище и два года гимназии (более не позволил недостаток средств), работал приказчиком в одном из магазинов Кузнецкого моста. Впервые попав в театр, Василий был так поражен, что продолжал сидеть в зале, когда все уже разошлись. Этот спектакль и решил его судьбу.

Рязанцев стал участвовать в спектаклях любительской труппы Вольного театра, и был замечен дирекцией императорских театров, предложившей ему обучение в театральной школе. Отслужив в московских театрах 5 обязательных лет за обучение, актёр устремился в столицу, где находился горячо любивший его и ценивший его талант артист Сосницкий, отношения которого к Рязанцеву носили трогательный отпечаток. Московская публика с сожалением уступила своего любимца Петербургу.

Впервые на сцену императорского театра Василий вышел ещё воспитанником театральной школы в спектакле «Густав Ваза». «Датские драгуны приближаются», — произнес шведский вестник в надвинутой набекрень каске, и публика в самом драматическом месте разразилась гомерическим хохотом. Роль, состоявшая всего из трёх слов, стала одной из его первых ступенек к успеху.

Путь Рязанцева на сцену не был прост. Сын вольноотпущенных, закончив Никитское уездное училище и два года гимназии (более не позволил недостаток средств), работал приказчиком в одном из магазинов Кузнецкого моста. Впервые попав в театр, Василий был так поражен, что продолжал сидеть в зале, когда все уже разошлись. Этот спектакль и решил его судьбу.

Рязанцев стал участвовать в спектаклях любительской труппы Вольного театра, и был замечен дирекцией императорских театров, предложившей ему обучение в театральной школе. Отслужив в московских театрах 5 обязательных лет за обучение, актёр устремился в столицу, где находился горячо любивший его и ценивший его талант артист Сосницкий, отношения которого к Рязанцеву носили трогательный отпечаток. Московская публика с сожалением уступила своего любимца Петербургу.

В конце февраля 1828 года Рязанцев блистательно дебютировал на петербургской сцене в «Комедии ошибок» У. Шекспира. После зачисления в труппу играл преимущественно в водевилях и был первым исполнителем роли Фамусова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Дарование Рязанцева обещало стать подлинным украшением императорских театров, но его блистательно начавшаяся сценическая карьера была недолгой.

Летом 1831 года, когда свирепствовала холера, и всеми владел ужас, актёр разъезжал по дачам и постоянно был в самом веселом настроении, насмехаясь над эпидемией и людьми, трепетавшими за свою жизнь. Он утверждал, что холеры ему бояться нечего, что такого здоровяка ей не скосить и не хотел слышать ни о каких самых элементарных предосторожностях. 27 июня Рязанцев со своею обычной веселостью, электрически действующей и на товарищей по сцене, и на публику, сыграл свой последний спектакль. На следующий день его не стало. Похоронили артиста на холерном участке Смоленского кладбища.

Информации об актёре сохранилось мало, и зачастую факты противоречат друг другу. С материалами первой статьи о его жизни и творчестве можно познакомиться в Электронной библиотеке

Летом 1831 года, когда свирепствовала холера, и всеми владел ужас, актёр разъезжал по дачам и постоянно был в самом веселом настроении, насмехаясь над эпидемией и людьми, трепетавшими за свою жизнь. Он утверждал, что холеры ему бояться нечего, что такого здоровяка ей не скосить и не хотел слышать ни о каких самых элементарных предосторожностях. 27 июня Рязанцев со своею обычной веселостью, электрически действующей и на товарищей по сцене, и на публику, сыграл свой последний спектакль. На следующий день его не стало. Похоронили артиста на холерном участке Смоленского кладбища.

Информации об актёре сохранилось мало, и зачастую факты противоречат друг другу. С материалами первой статьи о его жизни и творчестве можно познакомиться в Электронной библиотеке

«человек театра»

- надпись на мемориальной доске в Париже -

- надпись на мемориальной доске в Париже -

25 февраля 1879 года родился драматург и режиссер, историк театра и активный театральный деятель, культуролог и философ Николай Николаевич Евреинов.

Портрет Н. Н. Евреинова. 1920 г. Художник Ю. П. Анненков. Из фондов Музея русского импрессионизма.

Театральная деятельность Евреинова началась с самого детства. В 5 лет он увидел представление оперетты Ш. Лекока «Жирофле-Жирофля», после которого влюбился в театр навсегда. Под впечатлением организовал вместе с братом домашний театр и начал пробовать писать пьесы. Еще до приезда в Петербург он выступал в бродячем цирке близ Пскова в роли клоуна, а также ходил по канату.*

В Петербурге Евреинов поступил в Императорское Училище правоведения. Параллельно учебному процессу он писал пьесы разных жанров: и шуточные, и серьезные, и даже ставил небольшие представления как режиссер. Его театральная карьера началась еще в стенах училища, но полноценно посвятить себя творчеству получилось лишь после окончания учебы.

Летом 1902 года он закончил трехактную комедию «Фундамент счастья» и сам же поставил ее на сцене «Нового Театра» с Лидией Борисовной Яворской в главной роли.

22 декабря 1905 года на сцене Александринского театра состоялась премьера пьесы Евреинова «Стёпик и Манюрочка». Главные роли исполняли ведущие артисты театра — Варвара Васильевна Стрельская и Петр Михайлович Медведев.

В Петербурге Евреинов поступил в Императорское Училище правоведения. Параллельно учебному процессу он писал пьесы разных жанров: и шуточные, и серьезные, и даже ставил небольшие представления как режиссер. Его театральная карьера началась еще в стенах училища, но полноценно посвятить себя творчеству получилось лишь после окончания учебы.

Летом 1902 года он закончил трехактную комедию «Фундамент счастья» и сам же поставил ее на сцене «Нового Театра» с Лидией Борисовной Яворской в главной роли.

22 декабря 1905 года на сцене Александринского театра состоялась премьера пьесы Евреинова «Стёпик и Манюрочка». Главные роли исполняли ведущие артисты театра — Варвара Васильевна Стрельская и Петр Михайлович Медведев.

Не имевший профессионального театрального образования Евреинов уже к 1907 году уверенно вошел в круг активных театральных деятелей Санкт-Петербурга. Его спектакли и пьесы шли в Новом, Александринском и Суворинском театрах.

В это же время он задумывался и о реформировании прежнего театра. Участие в организации «Старинного театра» должно было решить эту задачу на практике. Театр, в создании которого принимали участие также Михаил Николаевич Бурнашев и Николай Васильевич Дризен, просуществовал всего два сезона (1907/1908 гг. и 1911/1912 гг.).

В первый сезон играли средневековый цикл (литургическая драма, моралите, пастораль). Н. В. Дризен и М. Н. Бурнашев предприняли поездку за границу, где провели археологические и иконографические разыскания, чтобы дополнить знания об актерской технике и устройстве средневековых сценических площадок. К руководству музыкальной частью были привлечены А. К. Глазунов и профессор консерватории Л. А. Сакетти.

В это же время он задумывался и о реформировании прежнего театра. Участие в организации «Старинного театра» должно было решить эту задачу на практике. Театр, в создании которого принимали участие также Михаил Николаевич Бурнашев и Николай Васильевич Дризен, просуществовал всего два сезона (1907/1908 гг. и 1911/1912 гг.).

В первый сезон играли средневековый цикл (литургическая драма, моралите, пастораль). Н. В. Дризен и М. Н. Бурнашев предприняли поездку за границу, где провели археологические и иконографические разыскания, чтобы дополнить знания об актерской технике и устройстве средневековых сценических площадок. К руководству музыкальной частью были привлечены А. К. Глазунов и профессор консерватории Л. А. Сакетти.

Н. В. Дризен и Н. Н. Евреинов. 1907 г.

Тексты переводили А. А. Блок и С. М. Городецкий, музыку сочинял И. Я. Сац. Художественное оформление спектаклей взяли на себя художники «Мира искусств». Труппа была набрана из актеров-любителей, которым читались лекции по истории средневековой литературы, по иконографии и искусству старинного актера.*

Эмблема «старинного театра». Из фондов СПбГМТМИ.

Сцена из спектакля «Игра о Робене и Марион». Режиссер Н. Н. Евреинов. Из фондов СПбГМТМИ.

Афиша Старинного театра. 1907 г. Из фондов СПбГМТМИ.

Первая попытка воссоздания старинных театральных форм не была по достоинству оценена современниками. Проблема заключалась не в недостатке времени, средств и знаний. При осуществлении замысла столкнулись в лице их авторов три разнонаправленные тенденции: реконструкция, стилизация и исторический натурализм. В режиссерском подходе царил разнобой.

Эскиз занавеса «Старинного театра». 1907 г. Художник А.Н. Бенуа.

Эскиз декорации к спектаклю «Игра о Робене и Марион». 1907 г. Художник М. В. Добужинский.

Н. Н. Евреинов.

Однако средневековый цикл Старинного театра открыл эпоху традиционализма на русской сцене.

Второй сезон Старинного театра был посвящен испанской драме эпохи расцвета. Этот сезон имел больший успех, однако театру не суждено было существовать дольше. «Старинный театр, подобно иным роскошным цветам, что живут один лишь день, отцвел вместо того, чтобы превратиться в постоянное учреждение. Очевидно, мы еще не доросли до счастья владеть такими культурными ценностями, мы еще не достойны вечно поддерживать священный огонь в храмах красоты».*

Работа над спектаклями Старинного театра стала основой для оригинальной театральной теории режиссера. Евреинов предложил другое понимание театральности. Он утверждал, что театральность — свойство жизни, точнее, свойство человека. Согласно его теории, необходимость в театрализации заложена в людях, как любая инстинктивная потребность, и «наряду с инстинктами самосохранения, половыми и прочими, в нас живет столь же могучий инстинкт театральности».*

Второй сезон Старинного театра был посвящен испанской драме эпохи расцвета. Этот сезон имел больший успех, однако театру не суждено было существовать дольше. «Старинный театр, подобно иным роскошным цветам, что живут один лишь день, отцвел вместо того, чтобы превратиться в постоянное учреждение. Очевидно, мы еще не доросли до счастья владеть такими культурными ценностями, мы еще не достойны вечно поддерживать священный огонь в храмах красоты».*

Работа над спектаклями Старинного театра стала основой для оригинальной театральной теории режиссера. Евреинов предложил другое понимание театральности. Он утверждал, что театральность — свойство жизни, точнее, свойство человека. Согласно его теории, необходимость в театрализации заложена в людях, как любая инстинктивная потребность, и «наряду с инстинктами самосохранения, половыми и прочими, в нас живет столь же могучий инстинкт театральности».*

«Театральностью жизни» режиссер объясняет все жизненные процессы: рождение ребенка, свадьбу, войну, государство, суд, казнь, религию, похороны. Все это театрализуется — украшается, усложняется — фантазией человека.

С 1910 по 1916 год Евреинов — драматург, режиссёр, художественный руководитель, композитор и художник театра «Кривое зеркало», где поставил за этот период около ста спектаклей.

Одним из наиболее ярких событий в жизни Евреинова стало руководство постановкой «Взятия Зимнего дворца» — кульминационного эпизода Октябрьской революции, в третью её годовщину — 7 ноября 1920 года.

Задача, поставленная перед Евреиновым, — «реконструкция» совсем недавнего исторического события в его естественной среде — предполагала иной тип зрелища. Его неодушевленными участниками должны были стать само пространство Дворцовой площади, Зимний дворец и крейсер «Аврора».

С 1910 по 1916 год Евреинов — драматург, режиссёр, художественный руководитель, композитор и художник театра «Кривое зеркало», где поставил за этот период около ста спектаклей.

Одним из наиболее ярких событий в жизни Евреинова стало руководство постановкой «Взятия Зимнего дворца» — кульминационного эпизода Октябрьской революции, в третью её годовщину — 7 ноября 1920 года.

Задача, поставленная перед Евреиновым, — «реконструкция» совсем недавнего исторического события в его естественной среде — предполагала иной тип зрелища. Его неодушевленными участниками должны были стать само пространство Дворцовой площади, Зимний дворец и крейсер «Аврора».

Портрет Н. Н. Евреинова. 1920 г. Художник Ю. П. Анненков. Из фондов Музея русского импрессионизма.

Но грандиозный спектакль, придуманный Евреиновым, не был точным воспроизведением событий октября 1917 года: он, возвратившийся в Петроград только осенью 1920-го, не мог быть ни свидетелем, ни участником октябрьского переворота.

Зарисовка сцены из инсценировки «Взятие Зимнего дворца», выполненная А. К. Соколовым по фотографии с эскиза Ю. П. Анненкова. Из фондов СПбГМТМИ.

Буквальная реконструкция захвата Зимнего была не нужна не только молодому советскому правительству, но и режиссеру, который еще в 1907 году в средневековом цикле постановок Старинного театра противился слепому воспроизведению действительности. В постановке «Взятия Зимнего дворца» речь шла о сотворении мифа. Евреинов и его творческая группа на глазах тысяч очевидцев сочиняли историю страны.*

«Взятие Зимнего дворца». 1920 г.

«Взятие Зимнего дворца». 1920 г.

Н. Н. Евреинов.

«В постановке было задействовано все пространство площади и прилегающие территории. Вдоль здания Генерального штаба полукругом располагались два деревянных помоста с установленными на них гигантскими урбанистическими декорациями Ю. П. Анненкова, достигавшими уровня третьего этажа зданий, — "красная" и "белая" площадки, соединенные мостом. На противоположной стороне площади была сложена поленница, за которой укрывались юнкера— защитники Зимнего. Пункт режиссерского управления находился в центре площади в районе Александрийской колонны. Неподалеку, также в центре площади, — отгороженные трибуны со зрителями. Таким образом, действие разворачивалось вокруг них. Около 30 прожекторов, укрепленных на здании Зимнего, освещали место действия. Артиллерийская батарея располагалась в Александровском саду, бронетехника — в районе Дворцового сада, три отряда штурмующих, до времени скрытые, — в районе Мойки, Адмиралтейского проезда и Арки Генерального штаба. Для участия во "Взятии" помимо профессиональных артистов "мобилизовали" статистов из флотских и красноармейских частей. Всего участников было почти 8 тысяч. На репетиции было отпущено около недели».*

Эта работа стала одновременно и кульминацией театральной деятельности Евреинова в России, и началом ее конца. В 1922 году режиссер эмигрировал в Париж, где и провел остаток жизни, продолжая творить.

Эта работа стала одновременно и кульминацией театральной деятельности Евреинова в России, и началом ее конца. В 1922 году режиссер эмигрировал в Париж, где и провел остаток жизни, продолжая творить.

См.: Рыженков В. Ю. Николай Евреинов в культурной жизни России и зарубежья. Санкт-Петербург, 2013. С. 30.

См.: Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. Санкт-Петербург, 2010. С. 98.

Старк Э. А. Старинный театр. Петроград, 1922. С. 48.

Евреинов Н. Театр как таковой // Евреинов Н. Н. Демон театральности. Москва; Санкт-Петербург, 2002. С. 59.

См.: Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. Санкт-Петербург, 2010. С. 141.

См.: Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. Санкт-Петербург, 2010. С. 142.

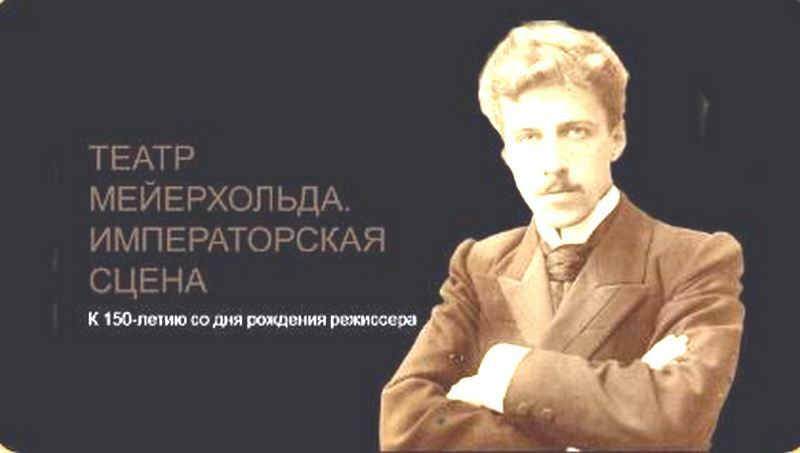

25 февраля 1917 года на сцене Александринского театра состоялась премьера спектакля Всеволода Эмильевича Мейерхольда по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад».

Работа над ним, начатая еще в 1911 году, продлилась шесть лет. К 1917 году постановочная команда уже не особенно надеялась на то, что постановка когда-нибудь состоится, но продолжала, тем не менее, репетировать.

Однако премьера, состоявшаяся 25 февраля, словно ждала именно эту историческую дату — дату Февральской революции.

Этот спектакль стал последним в истории Российской Империи, его даже позже называли «реквиемом ушедшей Империи». Зрители входили в зал в одной стране, а после закрытия занавеса, сами того не зная, выходили на улицы уже нового государства.

Мейерхольд создал не просто яркое действо. Это была настоящая феерия красок. Зрелище, поглощающее своей помпезностью и ошеломляющее своим богатством.

Художник спектакля Александр Яковлевич Головин создал «около четырех тысяч зарисовок и эскизов»* костюмов и декораций. Практически все эскизы и сами костюмы с декорациями сохранились, несмотря на то, что в 1942 году в склад Александринского театра попала бомба.

Однако премьера, состоявшаяся 25 февраля, словно ждала именно эту историческую дату — дату Февральской революции.

Этот спектакль стал последним в истории Российской Империи, его даже позже называли «реквиемом ушедшей Империи». Зрители входили в зал в одной стране, а после закрытия занавеса, сами того не зная, выходили на улицы уже нового государства.

Мейерхольд создал не просто яркое действо. Это была настоящая феерия красок. Зрелище, поглощающее своей помпезностью и ошеломляющее своим богатством.

Художник спектакля Александр Яковлевич Головин создал «около четырех тысяч зарисовок и эскизов»* костюмов и декораций. Практически все эскизы и сами костюмы с декорациями сохранились, несмотря на то, что в 1942 году в склад Александринского театра попала бомба.

Портрет В. Э. Мейерхольда. 1917 г. Художник А. Я. Головин. Из фондов Музея-усадьбы М. И. Глинки.

Каждый уголок сцены, каждый наряд, каждая мелочь в реквизите (вплоть до игральных карт) — все было продумано и прописано, сделано вручную из дорогих материалов и сознательно расставлено по определенным местам. На сцене играли не только актеры — играла каждая деталь: и та, которую видела, и даже та, которую не замечала публика.

«Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах А. Я. Головина. К столетию со дня гибели М. Ю. Лермонтова. 1841–1941: Сб. статей. Москва, Ленинград, 1941. С. 34.

Эскиз костюма Игрока. Художник А. Я. Головин. Из фондов СПбГТБ.

Эскиз костюма Барышни. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Барышни. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Игрока. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Китайца. Художник А. Я. Головин. Из фондов СПбГТБ.

Эскиз костюма Татарки. Художник А. Я. Головин. Из фондов СПбГТБ.

Эскиз костюма Дамы из Кашмира. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Турчанки. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эффектные, живописные платья, занавесы, зеркала, маски, украшения — все сливалось в единый сценический синтез, становилось одним течением театральной и реальной жизни. Мейерхольд стремился к изображению беспрерывного хода событий. Для этого были придуманы пять разных занавесов, которые сменяли друг друга, открывая и закрывая определенные места действия пьесы. Это также позволяло менять декорации, не прерывая действия.

Трагический образ Арбенина создал Юрий Михайлович Юрьев — Дон Жуан в одноименной постановке Мейерхольда. В итоге долгих поисков, решено было трактовать образ Арбенина, как человека страдающего, глубоко одинокого с сильными страстями, который в своей жене видел единственную цель и оправдание своего существования.*

См.: Ситковецкая М., Фельдман О. Три редакции спектакля «Маскарад» // Лермонтов М. Ю. Маскарад: Драма.— Санкт-Петербург: Вита-Нова, 2014. С. 329.

Эскиз костюма Арбенина. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Ю. М. Юрьев в роли Арбенина. Из фондов Александринского театра.

Б. А. Горин-Горяйнов в роли Казарина. Из фондов Александринского театра.

Эскиз костюма Казарина. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Глубокое впечатление производила Нина в исполнении Нины Григорьевны Коваленской и Екатерины Николаевны Рощиной-Инсаровой, сыгравшей Катерину в «Грозе» Мейерхольда и исполнившая роль Арбениной на премьере. Юрьев вспоминал: «Выйдя на сцену, Нина — Рощина-Инсарова вносила с собой атмосферу тридцатых годов: ее внешность, движения, манера говорить — все изобличало, из какой среды ее героиня и на какой почве возрос этот изнеженный цветок. Прибавьте еще к этому врожденную женственность, изящество и прекрасные выразительные глаза, напоминавшие глаза Дузе, — и перед вами подлинная лермонтовская Нина».*

Юрьев Ю. М. Записки: в 2 т. Т. 2. Ленинград, Москва, 1963. C. 203–204.

Эскиз костюма Нины на балу. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Н. Г. Коваленская в роли Нины. Из фондов Александринского театра.

Н. Г. Коваленская в роли Нины. Из фондов Александринского театра.

Эскиз костюма Нины. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Роль баронессы Штраль исполнила молодая актриса Елизавета Ивановна Тиме. «Эффектная внешность, умение владеть своей фигурой, музыкальный голос, прекрасная читка стиха, темперамент и общая выразительность исполнения помогали талантливой артистке создать подлинный образ лермонтовской баронессы Штраль»*. Князя Звездича играл Евгений Павлович Студенцов — недавно пришедший в труппу театра молодой актер с прекрасными внешними данными. «И действительно, более подходящего актера на роль князя Звездича было трудно подыскать. Он был воплощением гвардейского офицера. Умение носить военный мундир, изящные светские манеры и такой же стиль речи — все это помогало ему создавать подлинного князя Звездича».*

Юрьев Ю. М. Записки: в 2 т. Т. 2. Ленинград, Москва, 1963. C. 206.

Юрьев Ю. М. Записки: в 2 т. Т. 2. Ленинград, Москва, 1963. C. 199–200.

Эскиз костюма Звездича. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Е. П. Студенцов в роли князя Звездича. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Е. И. Тиме в роли баронессы Штраль. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма баронессы Штраль. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Неизвестного, воплотившего образ мести судьбы, ее жестокой, палаческой руки, должен был играть Василий Пантелеймонович Далматов, но артист не дожил до премьеры. Молодому актеру Николаю Сергеевичу Барабанову, заменившего после кончины известного актера, было сложно справиться с этой ролью после такого исключительного исполнения. «Невольно напрашивалось сравнение. Тем не менее, Н. С. Барабанов вышел с честью из этого трудного положения, и справедливость требует сказать, что он был одним из лучших исполнителей данной роли».*

Юрьев Ю. М. Записки: в 2 т. Т. 2. Ленинград, Москва, 1963. C. 202.

Эскиз костюма Нины. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Неизвестного. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Н. С. Барабанов в роли Неизвестного. Из фондов СПбГМТМИ.

«Мейерхольд и спектакль "Маскарад"». 1989 г.Художник В. И. Семенов. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Публика испытывала шок сразу при входе в зал. Привычный занавес, который до начала действия закрывал сцену полностью, отсутствовал. Оркестровая яма была накрыта и стала продолжением авансцены, с двух сторон висели огромные вертикальные зеркала, отражающие зрительный зал, а всю сцену рамой обрамлял каменный портал, имитировавший портал самого Александринского театра. Все театральное пространство трактовалось как единое театральное помещение, не разделенное запретной чертой рампы.

Автопортрет А. Я. Головина. 1927 г. Из частного собрания.

Вообще, в художественной символике творения Мейерхольда и Головина зашифровано немало образов Петербурга. Художник внимательно изучал и зарисовывал фрагменты решеток набережных, орнаменты фризов зданий, колонны и архитектурные мотивы города. Например, спинки стульев, на которых сидели гости, слушавшие романс Нины, образовывали рисунок орнамента набережной Невы.

Атмосфера спектакля — фееричная, избыточно роскошная, настолько всеобъемлющая, что практически граничащая со смертью. И в этом было несомненное выражение особенностей самой пьесы Лермонтова.

При всем великолепии зрелища, критика отмечала некоторую несоотнесенность режиссерских методов Мейерхольда и их сценического воплощения. «Но слияния этих [Мейерхольда и Головина] планов с характером артистического исполнения не последовало. И в этом — основное значение постановки „Маскарада”. <…> актеры показали свою беспомощность: отсутствие техники, артистического темперамента и сценического такта и вкуса».*

Атмосфера спектакля — фееричная, избыточно роскошная, настолько всеобъемлющая, что практически граничащая со смертью. И в этом было несомненное выражение особенностей самой пьесы Лермонтова.

При всем великолепии зрелища, критика отмечала некоторую несоотнесенность режиссерских методов Мейерхольда и их сценического воплощения. «Но слияния этих [Мейерхольда и Головина] планов с характером артистического исполнения не последовало. И в этом — основное значение постановки „Маскарада”. <…> актеры показали свою беспомощность: отсутствие техники, артистического темперамента и сценического такта и вкуса».*

Соловьев В. «Маскарад» в Александринском театре // Аполлон. 1917. № 2-3. С. 74.

Мейерхольд и Головин видели в пьесе Лермонтова важнейшее драматургическое качество — театральность. Это то, что неизменно привлекало и вдохновляло творцов условного театра. Именно поэтому основным критерием успеха была реакция зала, его непосредственный отклик на игру. «На всех представлениях „Маскарада” всего интереснее было поведение зрительного зала, того четвертого элемента, без которого немыслим театр. Здесь, именно здесь решался бой, ибо на сцене силы противников были далеко не равны. Результаты боя известны. Обе партии, разойдясь не примиренными, сыграли в ничью. Общий вывод: условный театр существует, но покамест нет актеров, могущих принять участие в его спектаклях».*

Эскиз костюма Смеральдины. Художник А. Я. Головин. Из фондов СПбГТБ.

Эскиз костюма Шута. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Тирселина. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Арлекина. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Джианчурчола. Художник А. Я. Головин. Из фондов СПбГТБ.

Эскиз костюма Пульчинелло. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Голубого Пьеро. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Эскиз костюма Шута. Художник А. Я. Головин. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

«Маскарад» 1917 года стал важнейшим театральным событием. Художественное своеобразие этого произведения сценического искусства воспринималось как мощное отражение реальных процессов — не только исторических, но и тех, что протекали в сознаниях людей того времени. Вместе с тем, Мейерхольд, как истинный художник, поставил спектакль о бессмертных проблемах и общечеловеческих страстях, закрепив, таким образом, свое творение в вечности. Это была единственная постановка Александринского театра (включая и осуществленные Мейерхольдом), успешно продолжившая свою сценическую жизнь в течение целой четверти века, уже в советскую эпоху.